Unter den Begriff „Baubehinderung“ fallen grundsätzlich alle Ereignisse, die eine Baufirma daran hindern, ihre Tätigkeit wie vereinbart fortzusetzen: von einer zu spät erteilten Baugenehmigung über in Verzug geratene Vorleistungen bis zu schlechtem Wetter. Wenn eine solche Behinderung auf der Baustelle auftritt, gilt es, rasch darauf zu reagieren.

Für ausführende Betriebe bedeutet das, unverzüglich eine Behinderungsanzeige zu versenden, um den Auftraggeber darüber in Kenntnis zu setzen. Doch auch seitens des Bauherrn oder dessen Stellvertreter ist eine schnelle Reaktion gefragt. Denn ohne Klärung bzw. Beseitigung der hindernden Umstände gerät das Projekt ins Stocken, oft mit teuren Konsequenzen.

Was für beide Seiten bei einer Baubehinderung zu beachten ist und wie Sie bei einer Behinderungsanzeige alles richtig machen, erfahren Sie hier.

Sie suchen ein Behinderungsanzeige-Muster? Sie können sich hier direkt unsere Word-Vorlage downloaden.

- Was ist eine Behinderungsanzeige?

- Wann ist eine Behinderungsanzeige gerechtfertigt?

- Rechte und Pflichten rund um die Behinderungsanzeige: VOB & ÖNORM

- Wie muss eine Behinderungsanzeige aussehen?

- Ihr Behinderungsanzeige-Muster zum kostenlosen Download

- Ablauf einer typischen Baubehinderungsanzeige

- Wie geht es nach der Baubehinderungsanzeige weiter?

- Die Erfolgsfaktoren bei der Behinderungsanzeige: Kommunikation und Dokumentation

Was ist eine Behinderungsanzeige?

Mit einer Behinderungsanzeige bzw. Baubehinderungsanzeige informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich über Umstände, welche die Ausführung der vertraglich zugesicherten Leistung verhindern. Laut VOB/B § 6 Abs. 1 ist die Anzeige einer Baubehinderung verpflichtend, ebenso nach ÖNORM B 2110 Pkt. 7.

Gut zu wissen: Eine Behinderungsanzeige muss nicht erst dann erfolgen, wenn die Behinderung bereits eingetreten ist. Wenn Sie als Auftragnehmer schon vorher mögliche Probleme erkennen, ist es ratsam, diese so früh wie möglich zu melden.

Wann ist eine Behinderungsanzeige gerechtfertigt?

Behinderungen gehören im Grunde zum Baustellenalltag und haben unterschiedlichste Ursachen. Allerdings rechtfertigen nicht alle Hinderungsgründe eine Verlängerung der Ausführungsfristen. Für Bauunternehmer ist es also anzuraten, vor dem Versenden einer Behinderungsanzeige zu prüfen, ob überhaupt ein rechtlicher Anspruch besteht.

Nach den Regelungen der VOB/B und der ÖNORM B 2110 ist die Anzeige zulässig, wenn die verzögernden Umstände der Sphäre des Auftraggebers zuzuordnen sind. Ist für die Behinderung hingegen der Auftragnehmer verantwortlich, so muss er auch selbst dafür geradestehen.

Behinderungen aus dem Risikobereich des Auftraggebers sind z. B.:

Liegt die Verantwortung bei keiner der beiden Parteien, gelten für eine Behinderungsanzeige nach VOB/B noch zwei weitere Gründe:

Ist eine Behinderungsanzeige aufgrund von schlechtem Wetter berechtigt?

Schlechtwetter ist nur dann ein zulässiger Grund für eine Behinderungsanzeige, wenn dieses nicht den üblichen Witterungsbedingungen während des Ausführungszeitraums entspricht. Ein ungewöhnlich starkes und langanhaltendes Unwetter, das in dieser Form nur alle paar Jahrzehnte auftritt, darf also als Hinderungsgrund gewertet werden. Die Baufirma konnte schließlich zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht damit rechnen.

Ist das Versenden einer Behinderungsanzeige laut VOB/B oder ÖNORM B 2110 grundsätzlich gerechtfertigt, gibt es noch weitere rechtliche Vorgaben zu beachten:

Rechte und Pflichten rund um die Behinderungsanzeige: VOB & ÖNORM

Bei einem Bauvorhaben, das nach den Bürgerlichen Gesetzbüchern abgewickelt wird, gibt es nur wenige besondere Vorschriften. Laut §§ 642-643 des deutschen BGB bzw. § 1168 des österreichischen ABGB darf der Auftragnehmer eine angemessene Entschädigung verlangen oder – nach Ablauf einer Nachfrist – den Vertrag kündigen, wenn sich durch unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers Verzögerungen ergeben.

Bei einem Bauvertrag nach VOB/B oder ÖNORM B 2110 sind Baubehinderungen hingegen sehr viel genauer geregelt:

Behinderungsanzeige nach VOB/B § 6 Abs. 1

Laut § 6 Abs. 1 der VOB/B muss ein Auftragnehmer sofort eine schriftliche Behinderungsanzeige versenden, wenn dieser sich in der Ausführung seiner Leistung behindert sieht. Die einzige Ausnahme: wenn die hindernden Umstände dem Auftraggeber offensichtlich bereits bekannt sind. Doch wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte in jedem Fall lieber eine VOB-Behinderungsanzeige versenden.

Das Bauunternehmen ist außerdem dazu verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um die Arbeiten fortzusetzen. Sobald die hindernden Umstände beseitigt sind, ist die Arbeit sofort wiederaufzunehmen und der Auftraggeber darüber zu informieren.

Die VOB regelt aber nicht nur die Pflichten der Auftragnehmerseite, sie beschreibt auch, welche Rechtsansprüche aus einer Behinderungsanzeige entstehen:

Der Auftraggeber hat zwar laut § 6 der VOB/B keine zusätzlichen Pflichten, ist jedoch im Allgemeinen zur Mitwirkung auf der Baustelle verpflichtet – was bedeutet, dass er alles Nötige in die Wege leiten muss, um einen reibungslosen Bauablauf zu garantieren. Dazu gehört ebenfalls, für eine rasche Beseitigung von Behinderungen zu sorgen, wenn diese in seiner Verantwortung liegen.

Leistungsabweichung nach ÖNORM B 2110 Pkt. 7

Die ÖNORM B 2110 bezieht sich bei Baubehinderungen auf beide Vertragspartner. Auftraggeber und -nehmer müssen alles Zumutbare versuchen, um eine Behinderung zu vermeiden oder auf ein Minimum zu begrenzen. Jedoch dürfen dadurch keine Mehrkosten entstehen.

Eine Vertragspartei muss die jeweils andere unverzüglich informieren, wenn…

- …sie eine drohende Behinderung erkennt.

- …eine Behinderung wegfällt.

- …die Arbeit wiederaufgenommen wird.

Besteht für den Auftragnehmer ein Anspruch auf eine Fristverlängerung, Entgeltanpassung etc., muss er diese außerdem unmittelbar einfordern. Genaueres dazu ist im österreichischen Regelwerk nicht festgelegt.

Wie muss eine Behinderungsanzeige aussehen?

Eine Baubehinderungsanzeige ist einerseits als Information für den Auftraggeber gedacht, andererseits dient sie als Beweismittel, wenn es aufgrund der Behinderung zu einem Rechtsstreit kommt. Deswegen ist es wichtig, dass die Anzeige schriftlich erfolgt und nachweisbar bleibt.

Diese Fragen sollten beantwortet werden, damit sie vor Gericht Bestand hat:

Ihr Behinderungsanzeige-Muster zum kostenlosen Download

Damit nichts schiefgehen kann, sollten Sie sich als Auftragnehmer für die Baubehinderungsanzeige ein Musterschreiben zurechtlegen, das Sie nur noch mit Informationen befüllen müssen. Falls Sie sich bei der Formulierung unsicher sind, nutzen Sie gerne unsere Behinderungsanzeige-Vorlage. Diese finden Sie hier kostenlos als PDF-Muster zum Download.

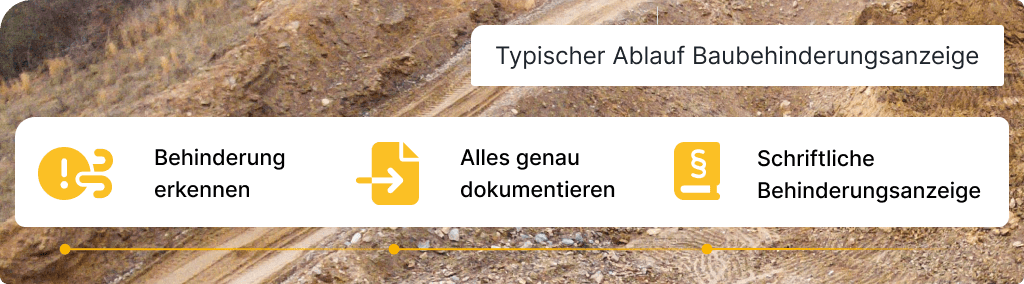

Ablauf einer typischen Baubehinderungsanzeige

Wie gelangen nun beide Seiten gut abgesichert von den ersten Anzeichen einer Baubehinderung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten, ohne dabei Ansprüche zu verlieren? Hier finden Sie den idealen Ablauf bei einer Baubehinderung.

1. Baubehinderung frühzeitig erkennen

Wird eine Baubehinderung absehbar, geht es darum, rasch zu reagieren. Das gelingt am besten, wenn beide Seiten zusammenarbeiten und sich gut untereinander abstimmen. Für Auftraggeber und -nehmer gleichermaßen gilt also: Kommunizieren Sie bereits, wenn Sie erahnen, dass bald eine Behinderung eintreten könnte. Vielleicht lässt sich diese noch rechtzeitig abwenden oder zumindest möglichst kurz halten, was für alle Beteiligten von Vorteil ist.

2. Baubehinderung ausführlich dokumentieren

Wie bei allen strittigen Themen am Bau gilt: Gut geschützt ist nur, wer ausreichend dokumentiert. Kommt es also zu einer Behinderung, halten Sie alle Details im Bautagebuch oder in Tagesberichten fest. Dazu gehören beispielsweise:

- Stand der Bauarbeiten zum Start der Behinderung

- alle Leistungen, die davon betroffen sind, und warum sie betroffen sind

- Einzelheiten zur Ursache der Behinderung

- Auswirkungen auf andere Leistungen, z. B. nötige Terminverschiebungen

- Einschätzung, wie lange die Behinderung dauern wird

Je umfangreicher und konkreter die Unterlagen sind, desto besser schützt Sie Ihre Baustellendokumentation vor unrechtmäßigen Ansprüchen. Zeit, die Sie für diese Aufgabe aufwenden, ist also gut investiert.

Mit BauMaster schneller auf der sicheren Seite

Egal, ob Sie Aufträge vergeben oder annehmen: Alle Projektteilnehmer, die auf einer Baustelle zusammenarbeiten, benötigen eine saubere und rechtssichere Dokumentation ihrer Leistungen. Doch die herkömmliche Dokumentationsweise, die halb auf der Baustelle, halb am PC erfolgt, kostet viel unnötige Arbeitszeit.

Mit BauMaster sparen Sie sich die sinnlosen Zusatzschritte: Sie dokumentieren per App von jedem Ort aus – dank Vorlagen gelingt das schnell, intuitiv und sauber strukturiert. Nacharbeit ist keine mehr notwendig. Tauchen Fragen auf, greifen Sie jederzeit per Knopfdruck wieder darauf zu.

3. Behinderungsanzeige nach VOB/ÖNORM versenden

Sind alle Informationen gesammelt und dokumentiert, ist es für den Auftragnehmer an der Zeit, eine ÖNORM- bzw. VOB-Behinderungsanzeige direkt an den Auftraggeber oder an dessen offiziellen Vertreter zu versenden. Schicken Sie die Anzeige schriftlich und möglichst per Einschreiben – eine E-Mail ist heute immer noch riskant. Beantworten Sie im Schreiben unbedingt alle wichtigen Fragen, damit nichts offenbleibt.

Wie geht es nach der Baubehinderungsanzeige weiter?

Ist die Anzeige eingelangt, liegt der Ball nun beim Auftraggeber, bzw. bei dessen Vertreter. Prüfen Sie unmittelbar, ob die angemeldete Behinderung den tatsächlichen Umständen auf der Baustelle entspricht, ob die Anzeige gerechtfertigt ist und wie sich die hindernden Umstände beheben lassen. Danach haben Sie zwei Möglichkeiten:

Annahme der Behinderungsanzeige

Rechtfertigt der angegebene Grund für die Behinderung laut VOB/ÖNORM eine Behinderungsanzeige, wird die Leistungsfrist nach den bereits genannten Regelungen verlängert. Auch finanzielle Ansprüche, z. B. Teilzahlungen und Schadenersatzzahlungen, werden abgegolten.

Gibt es Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Parteien, hilft oft ein persönliches Gespräch. Hier können beide Seiten noch einmal ihren Standpunkt darlegen und sich gemeinsam auf eine neue Frist und eventuelle Ausgleichszahlungen einigen.

Behinderungsanzeige verweigern: Wann ist dieser Schritt erlaubt?

Wenn die vom Auftragnehmer genannten Gründe eine Fristverlängerung nicht rechtfertigen, dürfen Sie die Behinderungsanzeige zurückweisen: Beispielsweise, wenn sich der Auftragnehmer auf schlechtes Wetter bezieht, das bei Vertragsabschluss zu erwarten war. In diesem Fall gerät der ausführende Betrieb in Verzug und muss eventuelle Vertragsstrafen bezahlen oder ggf. selbst Schadenersatz leisten.

Sollte ein Bauherr oder zuständiger Projektleiter die Behinderungsanzeige jedoch ablehnen, obwohl ein zulässiger Hinderungsgrund vorliegt, ist wiederum die Baufirma im Recht. Kommt es zu keiner Einigung, landen solche Fälle häufig vor Gericht. Nun hat jene Partei die besseren Karten, die auf eine vollständige und rechtssichere Dokumentation zurückgreifen kann.

Probleme bei der Kommunikation am Bau?

BauMaster unterstützt Sie dabei, Kommunikationsprobleme und Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden. Wie das gelingt? Durch vernetztes Arbeiten in einer gemeinsamen, zentralen Informationsplattform. Alle Projektbeteiligten haben in BauMaster Zugriff auf aktuelle Daten und können sich direkt über die Software austauschen. So vermeiden Sie Informationslücken und Missverständnisse.

Alles, was hier vereinbart wird, bleibt außerdem langfristig und beweissicher gespeichert. Kommt es zu Unstimmigkeiten,

lesen Sie einfach noch einmal nach.

Die Erfolgsfaktoren bei der Behinderungsanzeige: Kommunikation und Dokumentation

Wie so häufig im Bauwesen läuft es also auch bei Behinderungen auf zwei Faktoren hinaus: Eine gute Kommunikationsbasis und – wenn Gespräche doch nicht mehr helfen – eine lückenlose Baudokumentation. Dazu gehört eine einwandfreie Behinderungsanzeige, die Sie…

Mit diesen Grundvoraussetzungen kommen beide Parteien im Bestfall zu einer gemeinsamen, zufriedenstellenden Lösung und können die Arbeit auf der Baustelle rasch fortsetzen.